Zum Einstieg erklärte Verhaltensökonom Gerhard Fehr dem Publikum das oft irrationale Verhalten von Konsumentinnen und Konsumenten. Die Forschung zeige, dass Bioprodukte zwar als sehr sinnvoll erachtet würden und theoretisch Kaufabsichten bestünden. «Tatsächlich landet jedoch nur ein Bruchteil auf dem Teller». Ähnlich wie bei Neujahrsvorsätzen würde der (Kauf-) Wille von anderen Impulsen oder Preisüberlegungen überlagert. Fehr gab dann zu Bedenken, dass «Bio» im Laufe der Jahre von einer anfänglich starken Bewegung zu einer Marke geworden sei – und damit an emotionaler Kraft verloren habe. Attribute wie «regional» oder «vegan» würden heute mehr Emotionen auslösen. Um relevant zu bleiben, müsse «Bio» wieder mehr Emotionen wecken.

Auch Adrian Müller vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL plädierte für ein Umdenken. Statt von Ertragslücken im Biolandbau zu sprechen, müsse man zeigen, dass zu hohe Erträge im konventionellen Anbau nicht nachhaltig seien. Der Biosektor soll die Trümpfe ausspielen, die er hat: umfassend systemisch nachhaltige Lösungen anpreisen, darin als Vorreiter auftreten und visionär weiterdenken z.B. weg vom Familienbetrieb hin zu KMUs.

Innovative Ideen auf den Höfen

Nach neuen Wegen sucht auch der Dachverband «Bio Suisse». Präsident Urs Brändli stellte die neue Fünfjahresstrategie vor, mit der der Bio-Marktanteil von heute elf auf fünfzehn Prozent steigen soll. Die Strategie ist sehr partizipativ entstanden. Er und sein Team hätten unzählige Hofgespräche mit Produzentinnen und Produzenten geführt. Im Gespräch mit Dora Fuhrer von «Bio Bern» ging Brändli auch auf umstrittene Themen ein, etwa auf die Rolle von Importen. Wenn die Nachfrage nach Produkten wie Winterjoghurts mit Beeren bestehe, dann solle sie zumindest mit Rohstoffen in Knospe-Qualität gedeckt werden, ist Brändli überzeugt.

Einen erfrischend persönlichen Blick auf die Zukunft der Landwirtschaft brachte Autorin Nicole Egloff ein. Zwölf Höfe hat sie für ihr neues Buch «Das Radiesli stimmt mich zuversichtlich» besucht, dort mitgearbeitet und mitgelebt. Die Vielfalt und Kreativität, die sie dort antraf, stimmt sie zuversichtlich. Egloff zeigt mit ihrem Einblick einige besonders innovative, vernetzte und regional verankerte Bio-Betriebe welche es schaffen mehr Wertschätzung für Lebensmittel zu generieren und zuversichtlich stimmen.

Regional neu gedacht

Wie vernetzt und regional gelebt werden kann, zeigte auch das Praxisbeispiel Bio26 in Freiburg: ein Laden mit über 1'000 Bio-Produkten und einem Bistro. 75 Produzentinnen und Produzenten aus der ganzen Region beliefern Bio26 und im Bistro landen ihre Produkte direkt auf dem Teller. Trotz hoher Ansprüche an Regionalität brauche es Kompromisse, sagten Urs Gfeller, Präsident von Bio26, und die Kommunikationsverantwortliche Helene Zenhäusern. So legen Kundinnen und Kunden Wert auf die Verfügbarkeit von Produkten und wünschen sich im Winter vitaminreiche Zitrusfrüchte. Ziel bleibe aber, so Helen Zenhäusern, möglichst nahe am Ideal von «alles aus der Region» zu bleiben.

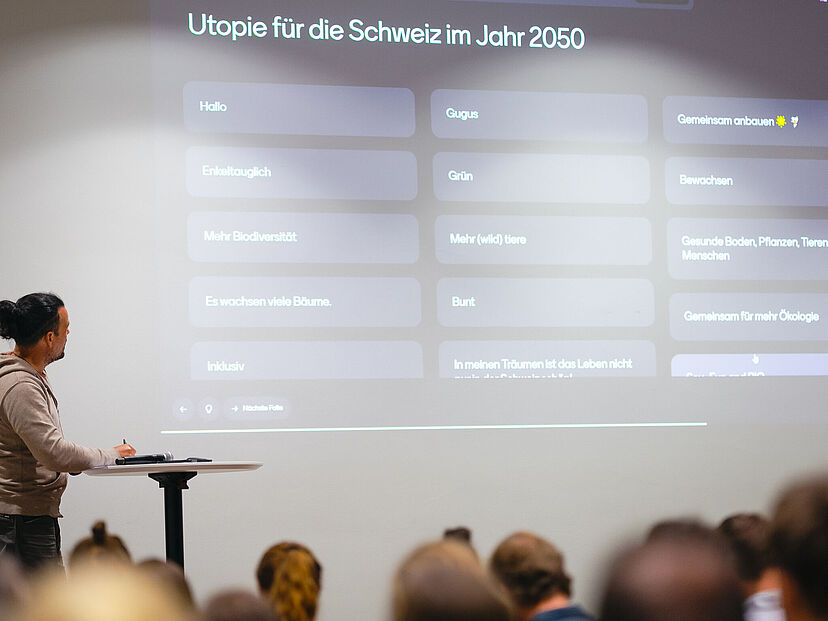

Zum Schluss des Vormittags richtete der Sänger und Schauspieler Michael Schoch den Blick nach vorn: Dystopie oder Utopie? Das Publikum entschied sich klar für Letzteres. Seine Botschaft: Positive Zukunftsbilder sind keine Träumerei, sondern Ansporn. Denn was wir heute tun, präge die Welt von morgen, betonte Schoch.

Nach einem unterhaltsamen und auflockernden Speed-Dating, der Mittagspause und einer humorvollen Auflockerung durch Komiker Gere Tschan, konnten die Teilnehmenden verschiedene Zukunftsbilder in Workshops weiterdenken – und vielleicht schon erste Ideen für ihre eigene Utopie von 2050 skizzieren.

Weitere Informationen unter www.bio-gipfel.ch